ニュース・イベント

News & Events

学会報『JES News』第11号

2025年8月1日発行

【編 集】 日本評価学会出版・広報委員会

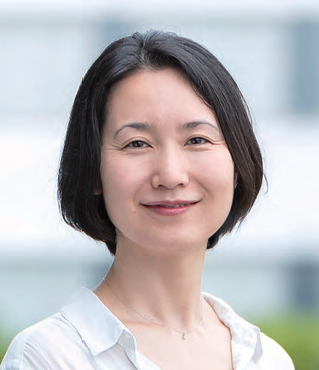

【発行責任者】小澤伊久美

【連絡先】 koho@evaluationjp.org

<目 次>

Ⅲ 分科会から:エビデンスに基づく政策形成・実践分科会の発足にあたって

Ⅳ 分科会から:「社会的インパクト評価の現状把握」公表について

Ⅴ 第5回APEA大会(2025年11月・東京)準備進行中!

Ⅰ 巻頭言 “Now, we evaluate.”

日本評価学会副会長・事務局長 米原 あき(東洋大学)

源会長のもと、非力ながら副会長兼事務局長を仰せつかりました。就任して約半年が経ちましたが、NPO法人の運営にかかる様々な業務を知るにつけ、これまでこの学会を支えてきてくださった先人の皆さまへの感謝の念を禁じ得ません。新体制では、「私たち自身が変容を楽しみ、新たにチャレンジしていくような成長し続ける学会組織」(学会報第10号巻頭言)を目指して若手会員や新入会員をはじめ、多くの会員の皆さまと協働していければと思っています。

私が日本評価学会に入会したのは、アメリカで博士論文を書き上げ、セネガルでのJICAプロジェクトを終えて、学振PDとして東京工業大学・牟田博光研究室に着任した2007年でした。不幸にもアメリカの大学院にいた4年の間に評価学に出会う機会はなく、帰国してからこの学会で初めて評価学と出会いました。つまり私は純粋な「評価学素人」としてこの学会に入会したわけです。私が日本評価学会にある種「母校」のような愛着を感じているのは、ここが評価の「ひ」の字から学ばせて頂いた学び舎であるからかも知れません。同時に、「ど素人」として入会した学会ではありましたが、探し求めていた哲学と統計学の交差点を見つけたような直観を得て、入会当初から現在に至るまで、居心地の良さと挑戦的な刺激の両方を与えてくれる場所となっています。

さて、このように評価学との付き合いは決して長いとは言えない私ですが、この巻頭言の表題に挙げました“Now, we evaluate.”についてお話させて頂ければと思います。コロナ禍の最中であった2021年から23年にかけての2年間、客員教授としてインド工科大学デリー校で過ごしました。APEAのジャーナルAPJEはこの間に創刊されたのですが、APJE編集委員会の一員として創刊の瞬間をインドの地で迎えられたことは幸運でした。インドで出会ったAPEAやECOI、そしてスリランカのSLEvAの皆さんは、毎月のように勉強会やセミナーを企画しては貪欲に学んでおられ、そんな彼らのエネルギーとハングリー精神にお尻を叩かれながら一緒に勉強させてもらった2年間でした。

そんなインド生活の中、2022年のWinter Schoolで講師をさせて頂いていた時だったと思います。SDGs評価の議論の中で、アフリカからオンライン参加していたある若手評価実務者の方が次のような発言をされたことが今も焼き付いています。

“We are always evaluated. Now, we evaluate.”

彼らのエネルギーとハングリー精神の根源に改めて触れたような気がして、鳥肌が立ちました。翌2023年にはJournal of Multidisciplinary Evaluation (JMDE) において、“Decolonizing Evaluation: Towards a Fifth Paradigm”と題された特集企画が組まれたことはご周知のところと思います。評価の第5パラダイムにむけて、感傷的なオリエンタリズムとしてではなく、評価における認識論の多様化に貢献するものとして、non-Western評価学会であるJESが果たすべき役割と責任は決して小さくないのではないか――そんな思いを強くしました。そして2024年、何かのご縁であるかのようにAPEAが東京で開催されることが決まりました。2025年を迎え、あっという間に開催も目前に迫っています。APEA-JESともに大会実行委員会関係各位のご尽力には感謝の言葉も見つかりません。実行委員会の皆さまの多大な貢献に深く感謝しつつ、JES一丸となって、日本の地から “Now, we evaluate.” が発信できればと、切に願っています。

Ⅱ 評価士養成講座フォローアップ講座のお知らせ

研修委員長 今田 克司((一財)CSO ネットワーク))

日本評価学会が開講している評価士養成講座は、2008年の第1回以来、この8-9月実施分で第37期(すでに応募は締切っています)を数え、試験を経て「評価士」の称号を保持する人は1000人弱にまで達しています。

今日、評価の必要性が各方面で取り沙汰される中、「評価士」として理解すべき基礎的事項が拡大しています。そこで、昨年度より、評価士のためのフォローアップ講座を開講しています。「プログラム評価の技術の深堀り講座(深堀り講座、対面4時間)」と「プログラム評価領域のトピック紹介講座(トピックス講座、オンライン75-80分)」の2種類がありますが、8-9月には、以下2つの「トピックス講座」が開講されます。

- 8月27日(水)「地方創生交付金の評価〜現状と課題」(講師:窪田好男)

- 9月10日(水)「エビデンスに基づく政策立案(EBPM)」(講師:田辺智子)

- いずれも17時より開始。講師(敬称略)はいずれも日本評価学会認定上級評価士。

講座(無料)のお申し込みは、追って学会メーリングリストに案内が送られますので、それに沿ってお願いします。「評価士」の皆さん、この2つの講座含め、フォローアップ講座をぜひご活用ください。

Ⅲ 分科会から:エビデンスに基づく政策形成・実践分科会の発足にあたって

エビデンスに基づく政策形成・実践分科会代表 小林 庸平(日本評価学会会員・三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

この度、「エビデンスに基づく政策形成・実践分科会」の発足を承認いただきましたので、発足の経緯や今後の活動の方向性についてご紹介いたしたいと存じます。

新しい分科会を発足させましたが、日本評価学会におけるエビデンスに基づく政策形成・実践(Evidence-Based Policy Making and Practice:以下、EBPM・EBP)への取組は決して新しいものではありません。特に、2001年に設立された社会実験分科会は、四半世紀近くにわたって積極的な研究・活動を行い、『日本評価研究』においても計5回の特集号を主導するなど、日本における実験デザインの普及や適用に大きな役割を果たしてきました。当時は知る人の少なかったランダム化比較試験や実験デザインの概念はすっかりと人口に膾炙し、政策現場や行政現場でもその件数は増加しています。社会実験分科会の活動に参加させていただいたのがここ10年程度に過ぎない私は、その先見の明には脱帽するばかりです。

2010年頃から進展が著しいのがEBPMの流れです。分析面では、実験デザインに留まらない統計的因果推論の手法が発展し、エビデンスの創出力は日に日に高まっています。データサイエンスや生成AIとの融合によって、複雑な因果構造を捉えたりテキストデータや音声データといった今まで分析に用いることが難しかった情報も活用したりできるようになってきています。データやエビデンスを用いた評価や意思決定についての実践・研究も深化しています。その一方で世界では、政治的な分断や誤情報の拡散、陰謀論の蔓延など、社会的な合意形成が難しくなっている側面も生じています。

分析ツールの進歩をより良い社会的意思決定に活かしていくためには多様なバックグラウンドを持つ研究者や実務家・実践者が学びを深め合う必要があると考えております。そこで本分科会では、評価の専門家、政策過程の専門家(公共政策学、行政学、政治学等)、分析手法の専門家(統計学者、経済学者、データサイエンティスト)、実務家・実践者(政治家、行政官、NPO職員)等を交えて、EBPM・EBPのエコシステム・コミュニティを形成しながら、研究活動を深める場にしたいと考えております。

私自身、日本評価学会では社会実験分科会で活動させていただいたことが中心で、学会全体の蓄積や研究動向に知悉しているとは言えません。本分科会に関心を持ってくださる皆様のお力をお借りしながら、活動を進めていきたいと考えております。ご関心のある方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。

Ⅳ 分科会から:「社会的インパクト評価の現状把握」公表について

社会的インパクト評価分科会代表 今田 克司((一財)CSO ネットワーク)

日本評価学会社会的インパクト評価分科会では、昨年12月の学会大会におけるラウンドテーブル・セッションでの意見交換も含め、「社会的インパクト評価の現状把握」文書の作成を行って来ましたが、これを note の形式で公開しました(公開日:2025年6月30日)。同じものは、社会的インパクト評価分科会のページからもご覧いただけます。「現状把握」文書には、「本論」に加えて、「2つの系譜」「用語について」「分野ごとの現状」があります。

分科会としてこの文書を作成した背景については、本論の冒頭を読んでいただきたいと思いますが、「社会的インパクト評価」が各方面で取り上げられている昨今、その意味するものがまちまちであり、一部では「社会的インパクト評価」が評価現場での混乱や評価のあるべき姿をゆがめるような事態も観測され、日本評価学会として一定の理解の提示を試みることが適当ではないかという見解に至ったためです。

「現状把握」では、「社会的インパクト評価」の2つの系譜の解説を試みた上で、その背景と実践を二層のレイヤーで捉える視点が有効であるとの結論を展開しています。まず、<底流>の層に、現代社会における「結果」を求める時代的要請があり、その上に、<対応>の層として、様々な分野の現場で具体的に展開されている評価実践やマネジメント実践、フレームワークや規範づくりがあるという整理です。

このような「現状把握」や分科会の今後の方向性に関し、会員のみなさんからのフィードバックを随時受け付け、文書の更新や分科会の討議内容に反映させていきたいと考えています。ぜひ、文書をお読みいただき、以下の送り先まで、感想・コメント等をお寄せください。

【感想・コメントの送り先】

日本評価学会社会的インパクト評価分科会(担当:今田、大澤、桑原)s.impact.assessment(a)gmail.com ((a)を@に変えてメールをお送りください)

Ⅴ 第5回APEA大会(2025年11月・東京)準備進行中!—注目のプログラム紹介—

第5回APEA大会実行委員会委員長 石田 洋子(広島大学)

前号の学会報でお伝えした通り「第5回アジア太平洋評価学会(APEA)大会」は、2025年11月11日(火)〜14日(金)に東京で開催されます。会場は、1日目~3日目が学術総合センター(一橋講堂)、4日目は国連大学(ウ・タントホール)です。日本評価学会(JES)とドイツザールラント大学評価センター(CEval)の共催で、EvalVisionAsia 2025としても位置づけられています。

今回のテーマは「評価の制度化と能力強化」で、登壇者・参加者が決まりました。本大会の多彩で充実したプログラムを以下に紹介します。

初日(11日)はプレカンファレンスとして4つのワークショップを開催します。「Value for Money評価」「先住民の評価」「制度化を進めるためのEmbedded Lab」「若手評価者の育成(第6回アジア太平洋ウィンタースクール)」など、それぞれ専門性の高いセッションです。若手に限らず、中堅・シニアの実務家や研究者にも、学びとネットワーキングの好機です。

2日目(12日)は午前の開会式と基調講演からスタートします。ドイツザールラント大学評価センター(CEval)が中心となり、国際機関や国会関係者などが登壇して評価の制度化を進めるための連携について報告します。午前後半は、評価が使われる/使われない要因についてのキーノートパネルで、アジア太平洋諸国のみならず、EUやアフリカ、中南米の評価専門家により多角的な議論が展開される予定です。

午後は、4つのステークホルダー別の分科会で制度化に向けた戦略を議論します。①国会議員、②政府・省庁、③大学・教育機関、④評価団体・EvalYouth等の市民社会組織が、それぞれの立場から取り組みや課題を共有します。その後、合同セッションで各分科会の成果をまとめる場も設けられます。

3日目(13日)は、前日の制度化に向けた戦略についてグローバルパネルで再検討します。その後は複数のセッションが実施されます。たとえば、「先住民の評価」「若手評価者サミット」「AI時代の評価」「ODA評価ワークショップ」「文化的応答性を持つ評価」等、多様なテーマが並びます。特にEvalYouthや地域の評価団体による若手支援セッションでは、次世代のリーダーたちの声が直接聞ける貴重な機会となります。

今年はJESの「日本における『エビデンスに基づく実践(EBP)』の経験共有』と題するセッションや、日本の外務省によるODA評価ワークショップのレビューセッション、ADB・UNICEF・WFP等国際機関の評価担当者が登壇するセッションも充実しています。ポスターセッションも同日開催予定です。

最終日(14日)は、渋谷の国連大学に場所を移して開催します。午前中は、「評価教育の役割」「制度化と能力構築の今後」に関するハイレベルなパネルが続き、昼前には閉会式が行われます。

発表者名の入った詳細なセッションプログラムはまだ公開していませんが、プログラムの全体構成には下記URLからアクセスできます。

https://drive.google.com/file/d/1qZyCL1fxirVebF5KC_Vp3tEhQW57cBPK/view

また、同大会への登録リンクは右記の通りです。https://bit.ly/APEAconf25-Reg

2025年7月末時点で、国内外からの参加登録者は180名を超えています。JES会員の皆様にも、ぜひご参加いただけますと幸いです。

Ⅵ 評価の実践:休眠預金等活用事業と評価

見上 敦子(日本評価学会会員・一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 (JANPIA) 評価グループ)

1.休眠預金等活用制度の特徴

休眠預金とは10年以上取引のない預金のことを指し、その資金を民間公益活動に活用する仕組みが休眠預金等活用制度です。

行政が対応することが難しい社会課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う ①子ども・若者支援、②生活困難者支援、③地域活性化等支援の活動に対して、休眠預金を原資とした助成・出資・担い手の育成(活動支援)を行っています。

基本方針には、社会的インパクト評価による成果の可視化に取り組まなければならないと定められており、複数ある資金提供の枠組みの内、「通常枠」では最大3年間かけてアウトカム発現を目指します。

また、下図の通り、実行団体・資金分配団体・JANPIAという3層構造で社会課題解決に取り組むのがその特徴で、通常枠において資金分配団体は実行団体に対し資金支援と伴走支援を、JANPIAも資金分配団体に対し同様の支援を提供します。

.png)

2.休眠預金制度の評価の特徴

本制度の社会的インパクト評価は自己評価が原則であり、事前評価期間(実行団体採択後、半年程度)にニーズ評価とセオリー評価を実施し、中間評価時には主に実施状況の分析を行い、事前評価の妥当性を振り返り、アウトカムの発現状況についても確認をします。事業終了時に実施する事後評価ではアウトカム評価を中心に評価4要素(課題やニーズの適切性、事業設計の整合性、実施状況の適切性、事業成果の達成度)を自己評価するとともに、成功要因や課題を分析した上で、類似事業に参考となる知見教訓を抽出します。

この評価の質を担保するために、事業費(実行団体の場合、年間300万円~1000万円程度)の5%を上限にした評価関連経費を計上可能であり、評価専門家や分野専門家などの助言や、評価の学び合いや発信などにこの経費を充てることが可能です。

制度開始直後は事例が不足し、評価に基づく成果の可視化のイメージを伝えがたい状況もありましたが、2019年度から2021年度採択の事業が終了した現在は、精緻な指標に基づき適切な評価を実施したことでアウトカムの達成状況が明確になった事例や、評価結果を効果的に発信した事例などに触れる機会ができ、より前向きに評価に取り組む団体が増えていると感じています。

3.評価専門家および評価実務者への期待

本制度は社会的インパクト評価を重視してはいるものの評価活動の優先を強いるものではなく、無理なく自己評価を実践しながら助成終了後も各団体がそのスキルを活かせるようになることを期待しています。そのため、まずJANPIAでは、資金分配団体および実行団体に対する評価伴走力の向上に貢献すべく、資金分配団体に対し研修や事例共有、ワークショップ、評価専門家による評価レビュー会等の機会を提供しています。

また、このほかに評価力の向上に必要と考えられるのが、評価実務者の各層への伴走支援です。制度を開始したばかりの時期は本制度に採択されて初めて評価に取り組むという団体が多く、評価の経験を有するJANPIA職員も少数でした。そのため、評価実務者や評価専門家に何を頼れるかもわからない団体が少なくありませんでした。

しかし現在、本制度経験者においては自団体の評価における弱みを知り強化しようというニーズが明確になり、今後増えていく休眠預金等活用事業の新たな担い手においても自己評価あるいは自己評価の伴走の実践時に評価実務者や専門家による具体的なアドバイスのニーズが高まると考えられます。JANPIA自身も制度開始以来、様々な方々にご協力いただきながらよりよい制度作りを試行錯誤しており、評価にかかわる提言や学びを必要としております。

また、助成期間中に到達しないアウトカムや波及効果等の評価を目的とした追跡評価については、外部評価者を中心とした評価団で実施しており、JANPIA評価グループも評価者の一員としてかかわることで評価の実践を間近で学ばせていただく機会となっております。

評価学会にご所属の評価士、評価専門家の皆様との今後の協働を楽しみにしております。

参考

Ⅶ 出版・広報委員会から

出版・広報委員会委員長 小澤 伊久美(国際基督教大学)

出版・広報委員会では、会員相互のコミュニケーションの促進、学会および会員の皆様の活動を一般に向けて周知することを目的として活動しておりますが、JES Newsもその一つです。お忙しい中、ご寄稿くださいました皆様に心から御礼申し上げます。

今号の巻頭言は米原あき副会長・事務局長に会員のみなさまへのメッセージをご寄稿いただきました。分科会活動については、「エビデンスに基づく政策形成・実践分科会」「社会的インパクト評価分科会」の各代表からご紹介文をいただいています。2025年11月11-14日にかけて東京で開催される日本評価学会・APEA共催による、第5回 APEA Conference のプログラムについても実行委員長からご紹介いただきました。また、会員個人からの発信として、「評価の実践」コーナーでは見上敦子会員に休眠預金等活用事業と評価についてご執筆をいただきました。

今後も書籍や実践について発信してまいりますので、「この書籍、この方(あるいは団体)の話を聞きたい」などのリクエストがございましたら、自薦・他薦を問わず、出版・広報委員会へお知らせください。

出版・広報委員会は主にJES Newsの発行と、会員から情報発信をメールでお届けしています。JES Newsはこれまで編集後記を設けておりましたが、この欄を「出版・広報委員会から」と変更し、JES Newsの編集に関わっているか否かを問わず、委員が持ち回りで一言書いていく形ににいたしました。縁の下を支えている委員からの短いメッセージです。出版・広報委員会には8名の委員がおりますが、JES Newsは年3回を目安に発行しているので2年ほどで一巡する形になります。

次号(12号)は12月頃発行の予定ですので11月開催のJES第26回全国大会・総会およびAPEA国際大会の開催報告がお届けできればと思います。