ニュース・イベント

News & Events

学会報『JES News』第10号

2025年5月13日発行

【編 集】 日本評価学会出版・広報委員会

【発行責任者】小澤伊久美

【連絡先】 koho@evaluationjp.org

<目 次>

Ⅴ 書籍紹介『言語教育プログラムを可視化するーよりよいプログラム運営のためにー』

Ⅰ 巻頭言「会員の皆さまへ(ご挨拶)」

日本評価学会会長 源 由理子(明治大学)

このたび、2024年12月の総会にて会長を拝命しました明治大学の源由理子です。前任の石田洋子会長をはじめ、歴代の会長のもとで達成されてきた業績を引き継ぎ、本学会が標榜する「評価文化の普及」に貢献すべく、役員、会員のみなさまとともに邁進してまいります。

本学会では大島巌元会長のもと、2022年8月に「中期方針」(PDF)と称して、5年程度で改善していく項目を取りまとめました。具体的には、1)学会誌の内容の充実、2)全国大会の内容の充実、3)評価士養成講座の拡充、4)分科会活動の活性化、5)研究・実践に対する支援強化、6)国内外の評価関連情報収集・発信力の向上、7)運営体制の強化の7つが挙げられています。2022年以降、これらの方針のもと、6つの委員会(編集委員会、出版・広報委員会、企画委員会、国際交流委員会、学会賞審査・倫理委員会、研修委員会)を中心に各方策の具現化に取り組み、成果をあげてきました。今期もこの方針を引き継ぎつつ、社会の変化に合わせて適宜内容を修正しながら、各委員会からの発意に基づく改善・改革を進めてまいりたいと思います。

本学会は、多様な学問領域、活動領域の会員で構成されています。社会における多様なポジション-大学、行政、民間企業、NPO等-で活動する人たちの集まりであり、それぞれの会員が属している領域も、政治・行政、経済、経営、国際開発、保健医療、社会福祉、教育、芸術・文化等々、多岐にわたる学問領域と実践現場です。このことは、よく考えると、「学会」としてはかなりチャレンジングな組織であります。学問体系(ディシプリン)が異なれば前提が異なり、研究の方法論や解釈の方法も異なるからです。ただ、そうであるからこそ、異なる視点からの刺激を相互に受け取り、実践と理論をつなぎながら、評価がどのように現実社会に貢献できるのか、どんな役割を果たすことができるのかについて議論をし、実践の学とされる「評価学」の体系化に貢献できるのではないでしょうか。

日本評価学会は学会であると同時に特定非営利活動法人(NPO法人)です。そして会員のボランティアによって運営されています。NPO法人としての事務局運営はもとより、中期方針にあるような多くの活動をボランティアで運営していかなければなりません。そのためには、学会という場が、会員自身が研究成果の発表や多様な人たちとの議論を楽しみ、それによって各自が成長していくようなダイナミックな場となること、さらに、その後自分たちを育ててくれた学会が継続してそういう場であり続けるために貢献していきたいと思えるような「良い循環」を、私たち自身が生み出していく必要があるでしょう。そして、その行為は、「新たな知の発見による社会への貢献」という学術のそもそもの目的につながるのではないかと思います。

新体制になってから5カ月近くたちますが、既に各委員会から、「こういう方法が会員のニーズにより応えられるのではないか」、「もっとここを改善したい」といった様々なアイディアが出されています。それらをどんどん議論の俎上に上げ、アクションを起こしてまいります。そして、私たち自身がその変容を楽しみ、新たにチャレンジしていくようなそんな成長し続ける学会組織でありたいと考えております。

会員の皆さまからも、お気づきの点や、新たなアイディアをどんどんお寄せいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

Ⅱ 海外での評価学会大会等での発表/参加助成につきまして

国際交流委員会委員長 河野 摂(外務省)

国際交流委員会は、国際的なコミュニケーションを推進することで日本において国際社会に通用する評価活動が定着することと、途上国の評価能力・体制強化に資することを目的に活動をしています。今回は当委員会での会員を対象とした国際的な活動の支援について紹介をいたします。

【 会員の国際的な活動の支援 】

原則として会員に対し海外で開催される評価学会の国際大会での発表に対し助成を行っています。助成金は3万円で、申請条件として原則学会報での報告を求めています。

【 海外での評価学会大会等での発表/参加助成 】

1.応募資格 以下のすべての条件を満たす方

(1)日本評価学会会員(正会員、准会員、学生会員、賛助会員のいずれか)

(2)日本在住者で、海外の評価学会が主催する大会で研究発表を行う方

(3)勤務先(または研究費等)から参加旅費または大会参加費を全額取得できない方

2.申請条件 原則学会報での報告、他会員の国際的な活動の推進に資する企画等も可とする。

(例:「会員対象とした報告会の実施」等)。

3.申請方法 大会の開催前に国際交流委員会メールに連絡ください。

jesinternationalexchange(a)gmail.com

※ご連絡の際は(a)部分を@に変換してください。

4.助成内容 3万円を支給

5.審査プロセス 提出された助成申請は、国際交流委員会で審査し、結果を通知します。

申請を承認された方は、発表終了後3週間以内に、旅費または大会参加費の領収書(スキャンしたもの)、大会参加報告(発表の概要や大会の印象について1頁程度で記載)及び発表証明(大会プログラム等)を提出する必要があります。これら書類の提出後、助成金を振込みます。

2025年の主な海外の評価学会/協会が主催する大会は5月12日-16日カナダ評価学会CES大会(バーチャル)、9月15日-19日オーストラリア評価学会AES大会(於キャンベラ)、11月10-15日アメリカ評価協会AEA大会(於カンザスシティ)、11月11日-14日アジア太平洋評価学会 第5回APEA大会(於東京)があります。このうち発表助成はオーストラリア評価学会AES大会およびアメリカ評価協会AEA大会が対象となります。いずれの大会も発表募集の締切りが過ぎていますが、発表が決まり、かつ応募資格を満たす方につきましては、国際交流委員会までご連絡をお願いいたします。昨年度の実績としましては、2024年10月にアメリカ評価協会AEA大会で発表を行った清水潤子会員に助成を行いました。

また、一部大会では参加者にも助成を行っており、昨年は対象大会でありました2024年12月に開催されたアジア太平洋評価学会(APEA)モニタリング・評価教育シンポジウム(於コロンボ)で2名に対し参加助成を行いました。本年につきましては、参加助成対象大会はありません。

今回取り上げた海外の評価学会/協会もしくは評価コミュニティの大会等で発表もしくは参加を検討する場合、国際交流委員会までご連絡ください。助成につきましては、個別に審査をさせていただきます。 今後も、日本評価学会の国際交流を促進し、評価学の発展に貢献すべく活動をしてまいります。助成金制度や国際大会への参加について関心のある方は、ご連絡ください。また、日本評価学会の国際交流についてご興味のある方や活動に関しご提案等ありましたら、そちらも随時受け付けいたしますのでご連絡いただければと思います。

Ⅲ AEA Evaluation 2024 参加報告

清水 潤子(日本評価学会会員・武蔵野大学)

2024年10月21日~26日まで米国オレゴン州ポートランドで行われたアメリカ評価協会(AEA = American Evaluation Association)の2024年度の年次大会にてポスターセッションを行い、大会に参加しましたので、以下の通り報告させて頂きます。

1. 発表内容

ポスター発表は “Principles-focused evaluation for a comprehensive, city-level community welfare policy in Japan”というタイトルで、発表者が現在厚生労働科研の共同研究者として行っている自治体の包括的な支援体制整備の評価枠組み構築の一環として、福井県坂井市を伴走し、Principles-focused Evaluation(PFE)を用いて行っている評価事例の報告を行いました。自治体職員、市民、社会福祉協議会の職員、地元法人職員など、多様な主体があつまり地域づくりをどのように進めていくかがテーマとなる中で、ポスター発表にお寄りいただいた評価研究者や実践者から、協働的なガバナンスやその取り組みの評価の一つの観点としてPFEを用いることの意義や有用性を認めて頂き、研究をまとめていく際のアドバイス等を頂くなど有意義な場となりました。

2. 大会の印象

事務局からの発表では、3,000人を超える参加登録があり、330件のポスター報告、312件の研究・実践報告、56件のワークショップ、4つの基調講演等があり、盛況さを体感しました。Topical Interest Groupの活動も盛んに行われている様子でした。今回の大会テーマが、Amplifying and Empowering Voices in Evaluationということで、社会的公正や社会包摂などを促進する評価がテーマとなっていることからも、評価分野のみならず、手法やアプロ―チ、セオリーなどにおいて多様な評価の実践・理論や研究が進んでいることを体感した大会となりました。

*今回のAEA参加にあたり、学会より発表・参加助成を頂けたことは、大変助けになると同時に、励みとなりました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

Ⅳ 第5回APEA大会について

第5回APEA大会実行委員会委員長 石田 洋子(広島大学)

アジア太平洋評価学会(APEA = Asia Pacific Evaluation Association)主催による第5回APEA大会(5th APEA Conference and EvalVisionAsia 2025)が、2025年11月11日(火)~14日(金)に東京において開催されます。同大会はAPEAが主催、日本評価学会(JES)並びにドイツ・ザールラント大学評価センター(CEval)が共催し、日本で初の開催となります。

APEA大会は隔年開催で、前回第4回大会は2023年12月にフィリピン国ケソン市において、「評価の未来:パートナーシップを通したアジアにおける公正な開発(Future of Evaluation: Leveraging Partnerships for Equitable Development in Asia)」をテーマとして開催されました。同大会には、アジア太平洋諸国だけでなく、欧米やアフリカ諸国の評価学会や政府機関、市民社会が協力し、国際機関から技術面・財政面の支援を受けて、39か国から203人が参加しました。

今回の第5回大会は、「アジア太平洋地域における評価の制度化と能力強化(Institutionalization of Evaluation and Strengthening Capacity Building in Evaluation in Asia Pacific Region)」をテーマとします。

貧困、格差、紛争、気候変動といった複雑な課題が続く中で、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、各国における評価制度の整備と評価実施能力の強化は重要課題となっています。同大会では、2020年にAPEAを中心に策定された「アジア太平洋地域評価戦略(APRES)」の進捗と成果を確認し、評価制度化を推進するための貢献要因と阻害要因について、多様な立場の参加者とともに議論を深めます。また、CEvalが主導する国際的な「Evaluation Globe」プロジェクトの知見を取り入れ、アジア太平洋諸国のみならず、世界各国の評価制度化の現状と課題、今後の戦略のあり方についても比較・検討を行います。

4日間の大会プログラムは、初日のプレイベントとなる研修・ワークショップ(11日)、2日目は本会議のオープニングセッションと基調講演、評価の制度化に係るグループ協議(12日)、3日目は評価の制度化に関する議論とテーマ別セッション(13日)、最終日はクロージングセッションと文化交流(14日)で構成されます。11日~13日は千代田区一ツ橋の一橋講堂で、14日は会場を渋谷区神宮前の国連大学ウタントホールに移して開催されます。

JESでは、本会議の国内ホストとして、「第5回APEA大会実行委員会」を設置して準備を進め、評価に関わる国内外の研究者・実務者の皆様の積極的な参加を呼びかけます。アジア太平洋各国の評価実践や制度形成の事例に触れる貴重な機会であると同時に、日本の評価の現状を発信し、国際的ネットワークとの連携を深める絶好の機会と考えています。

なお、本大会はEvalVisionAsia 2025の一環として開催されます。これまでのアジア諸国の評価の制度整備や人材育成に係る取組の成果を振り返りつつ、今後の展望を共有・議論して、国際的に広く発信することが期待されています。

本大会のプログラムや参加方法に関する情報は、こちらのウェブサイトからご入手ください。

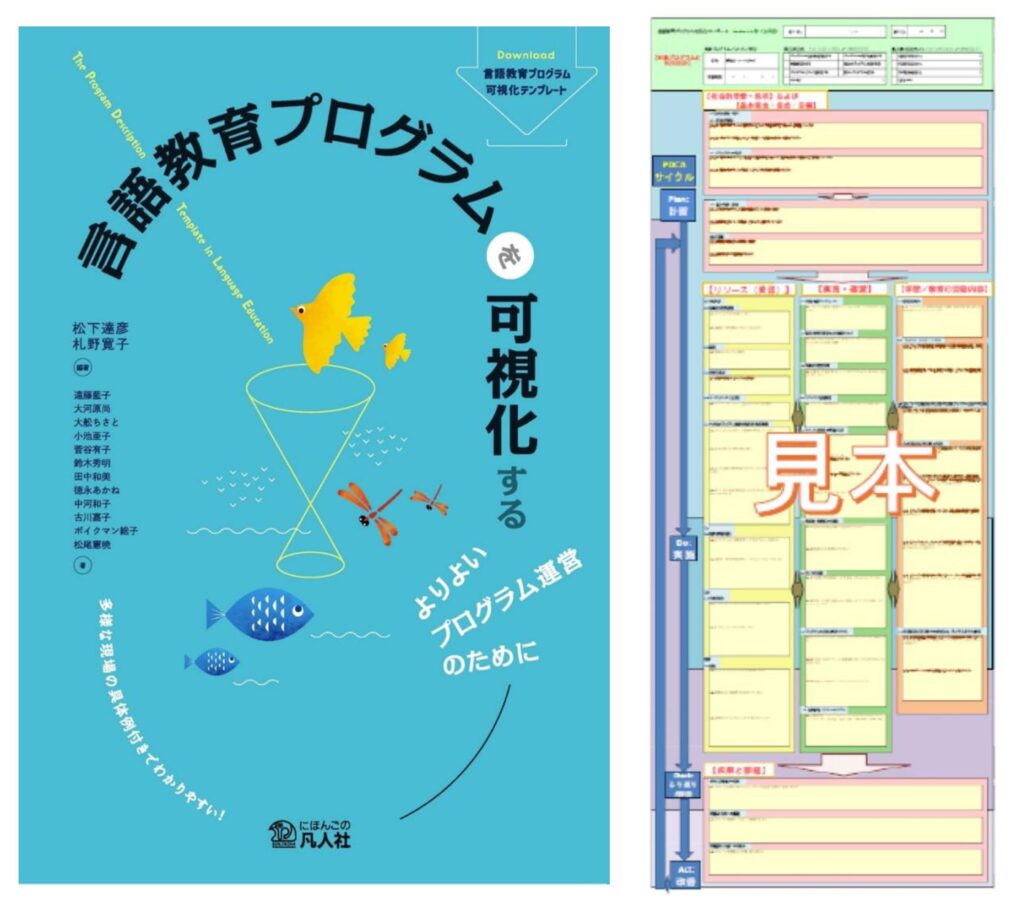

Ⅴ 書籍紹介『言語教育プログラムを可視化するーよりよいプログラム運営のためにー』

札野 寛子(日本評価学会会員・金沢工業大学名誉教授)

私たち日本語教育関係者を中心とする言語教育プログラム研究会(以下、プロ研)では、自らが関わる言語教育プログラム(例:日本語学校や大学留学生別科の日本語教育課程、地域の日本語教室、他の言語の教育も含む)の社会的使命・目的、利用可能なリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)、活動内容とその運営方法、そしてその成果についての振り返り・評価の在り様を可視化した「言語教育プログラム可視化テンプレート」(以下、テンプレート)を開発してきました。今回ご紹介する本は、このテンプレートの記入方法を解説した本です。したがって、当学会会員諸氏に評価に関わる情報を提供するものではありませんが、ここでは評価普及の一歩手前の活動として、テンプレートの開発経緯をご紹介します。

プロ研では、2006年頃からプログラム評価についての勉強会を行っていました。しかし、評価について知れば知るほど、「プログラム評価は重要だからぜひ実践しよう」と花火を打ち上げたところで、多くの日本語教師たちの関心事は、「明日の文法の授業をどうやってやろうか」「どんな活動をしたら楽しくかつ効果的に会話練習ができるだろうか」というような現場に直結したもので、どれだけ評価の重要性を説いても、マネージメント業務にあたる主任クラスの人しか耳を貸さないのではないかとしか思えませんでした。しかし、国費留学生制度をはじめとして社会的な使命や背景を持つ日本語教育の活動だからこそ、本来ならば、自身が担当する科目がそのプログラムの中でどのように位置付けられるのか、そしてそのプログラムが社会におけるどのような使命のもとで存在しているのか、現場の一授業担当者であってもきちんと理解しておくべきことであり、その認識があってこそ評価の価値があるのだと思えました。だからこそ「評価は重要だからぜひ実践」と説く前に、現場の教師あるいはプログラムを支える人々に、まず自身の関わるプログラムの在り様を俯瞰できるようになろうと訴えることが大切だと考え、そのイメージを可視化できるツールがあると便利だろうということからテンプレートの開発を始めました。

開発にあたっては、プログラムのイメージを具現化するために、プログラムを構成する要素は何だ、それらはどのように関わり合っているのか、と研究会のたびに喧々諤々の議論となり、その開発の道のりは思いのほか大変でした。その後2015年に日本語教育学会でテンプレートver.1.0を発表して以降も、より使いやすいものをとver.3.2まで改良を重ねました。そしてこのテンプレートをより広く周知するために本を出そうということになり、これまた予想以上の時間がかかりましたが、ようやく出版に至りました。

折しも、2019年に「日本語教育推進法」が公布・施行されました。これは、少子高齢化に伴う外国人労働力への期待などを受けて、多文化共生社会の実現、諸外国との交流促進・友好関係の維持発展を目的とするもので、日本語教育の提供を国や自治体、事業主の責務と位置付けています。それに伴い、日本語教育機関の認定制度や国家資格登録日本語教員制度、実践研修機関・日本語教員養成機関の登録制度が2024年度より始動しました。この動きに合わせて、日本国内の多くの大学や日本語教育機関では、認定に求められる要件を満たすべく、自らのプログラムの在り方の見直しが喫緊の課題となっています。その作業の過程に、この本が少しでも貢献できて、評価に関する理解、そして実践が拡がることを期待するばかりです。

書誌情報

『言語教育プログラムを可視化するーよりよいプログラム運営のためにー』

松下達彦、札野寛子 〈編著〉、遠藤藍子、大河原尚、大舩ちさと、小池亜子、菅谷有子、鈴木秀明、田中和美、徳永あかね、中河和子、古川嘉子、ボイクマン総子、松尾憲暁 〈著〉凡人社、2024年、 ISBN:9784867460276

著者紹介

名古屋大学大学院国際言語文化研究科博士後期課程満期退学。博士(学術)。金沢工業大学名誉教授。著書に『日本語教育のためのプログラム評価』(ひつじ書房)他。

Ⅵ 評価の実践:評価の目的は「説明責任」>「改善」?

田中 博(日本評価学会会員・一般社団法人参加型評価センター代表理事)

評価を行う目的は、改善(学習)と説明責任(アカウンタビリティー)の2つです。改善とは、評価を通じて得られた教訓を活かして、将来の活動をより良くしていくこと。説明責任は、評価結果を利害関係者(ステークホルダー)に公表・報告すること。これは多くの評価の教科書には書いてあります。また評価の目的に応じて、手法や設問、データ収集の対象などを決定していくべくき、とも言われます。

私の経験則ですが、2つの目的が評価に参加する利害関係者で十分に意識され、活かされているかといえば疑問を感じるところがあります。

私が評価に関心をもったきっかけは、勤めていたNGOで、ネパール植林・環境保全プロジェクトを実施していたときです。自立への目標を定めて支援を開始したのですが、活動の途中で内外の環境が変化し、「いつ目標を達成できるかわからない」「住民の自立に向けて、現実的な戦略がない」という問題で行き詰まっていました。

そんな中、住民の声を聞き、「参加型評価」を実施したところ、「住民の中に自立への意識がめばえている」ことが確認され、プロジェクトの実務や意思決定を大幅に住民に移譲する提言が導き出されました。活動内容を修正し、後日プロジェクトを住民へハンドオーバー(自立)して終了することができました。

そのため、私の中で、評価は「改善」のために有効であるという確信を持ちました。同時に、評価結果を支援者や関係者に報告し、「説明責任」を果たすことができました。プロジェクト目標を達成するために「改善」を目的とする評価が大切であり、またそれが「説明責任」の目的を満たす点でも有効だったのです。

しかし評価専門家となって以来、感じることがあります。NGO/NPOからプロジェクト評価を依頼される場合に、彼らが求めるものは、「資金提供者への説明責任を果たすためにやりたい」という、いわゆる「上向き(Upward)説明責任」目的が主流で、活動の「改善」を希望されることが少ないのです。また受益者への「下向き(Downward)説明責任」は、評価結果を現場と共有し、「改善」のためには肝要ですが、評価依頼者の中でこの目的意識を持つ方はあまりおりません。逆に「改善と言われても、イメージがわかない」と驚かれることもありました。

近年、内外のNGO/NPOから評価専門家としての依頼が増えてきました。それは嬉しいのですが、多くのNGO依頼者様は、「評価をして成果を報告しないとお金がもらえない」焦りや「資金提供者に説明するために、お墨付きとして評価を行いたい」と、「説明責任」、特に「上向き」が動機となっており、「改善」や「下向き説明責任」への関心が低い現状を感じます。

もちろん「説明責任」は必須です。しかしNGO/NPOのように人間が対象の福祉・教育・エンパワーメントなど、プロセス型社会開発事業が多い活動では「改善」も非常に重要だと思います。これらの活動は計画通りに展開しない場合が多く、常に成果と課題を把握し、活動を修正していく必要があるからです。また「上向き説明責任」を重視するあまり、良い面(成果)ばかりを強調して、悪い面(課題)には触れたくない」という動機が生まれます。しかし活動の「改善」のためには、課題に向き合うことが求められます。

この傾向はNGO/NPOのみならず評価の領域全体にあるかもしれません。例えば、私が評価専門家として活動を開始した頃は、評価の教科書や手引きが出版され、評価の研修なども始まった頃です。記憶では評価の目的が「説明責任」中心に説明され、「改善」の記述があっても、具体的解説が少なかったという気がします。

私は常に「改善」を強調し、具体的な手法を紹介してきました。すると最初は「説明責任」中心だったNGO/NPO関係者も、評価を終了する頃には、「改善」を意識し、学んだ教訓から改善への方向性を見つけていくようになります。評価を通じて活動内容が修正され、新たな成果が生まれたことも多いです。

「説明責任」を忘れずに、「改善」にも光をあてた評価を今後も続けていきたいと考えています。

Ⅶ 編集後記

出版・広報委員会委員長 小澤 伊久美(国際基督教大学)

出版・広報委員会では、会員相互のコミュニケーションの促進、学会および会員の皆様の活動を一般に向けて周知することを目的として活動しておりますが、JES Newsもその一つです。会長・副会長を始め、学会の運営を担っている方々のご紹介、各委員会や分科会の活動報告、会員各位の活動(書籍や実践等)のご紹介を掲載し、本学会に集う多様な会員のみなさまを結びつけ、研究や実践を発展させる一助となれば幸いです。

今号の巻頭言は源由理子会長に会員のみなさまへのメッセージをご寄稿いただきました。2024年12月の総会では新理事・監事が承認され、今期の会長・副会長が選任されましたので、次号以降は3名の副会長にもそれぞれ巻頭言をご寄稿いただく予定です。

2025/26年度委員会の委員も確定し、委員の一覧も公開されましたが、JES Newsには各委員会の情報も適宜発信してまいります。また、本学会には9つの分科会がありますので、分科会の活動内容も共有していければと考えております。

また、会員個人からの発信も促進していく予定です。今号は「書籍紹介」は札野寛子会員に、「評価の実践」は田中博会員に、ご執筆をお願いいたしました。このような領域で活躍されている会員が本学会にいることをみなさまに知っていただき、交流が活性化されることを願っております。今後も書籍や実践について発信してまいりますので、「この書籍、この方(あるいは団体)の話を聞きたい」などのリクエストがございましたら、自薦・他薦を問わず、出版・広報委員会へお知らせください。

末筆となりましたが、お忙しい中、ご寄稿くださいました皆様に心から御礼申し上げます。JES Newsは年3回を目安に発行しており、次号(11号)は8月頃に発行の予定です。